뉴스센터

뉴스센터

|

햇빛으로 폐플라스틱에서 청정수소로 바꾸는 기술, 현실로 다가오다해양으로 유입된 미세플라스틱은 해양 생물의 체내에 흡수되어 먹이사슬을 따라 인간의 식탁까지 영향을 미치고 있으며, 이로 인한 건강 문제와 생물 다양성 파괴에 대한 경고가 세계 곳곳에서 이어지고 있습니다. 유엔환경계획(UNEP)과 각국의 환경 당국은 플라스틱 오염을 전 세계적인 비상사태로 규정하고 있으며, 자원 순환 기반의 기술적 해법이 절실히 요구되고 있습니다. 한편, 수소는 화석연료를 대체할 차세대 청정에너지로 주목받고 있습니다. 수소는 태울 때 이산화탄소가나오지 않고, 다양한 산업 분야에서 전력 및 열 공급원으로 활용될 수 있기 때문에 탄소중립 사회의 핵심 에너지원으로 부상하고 있습니다. 그러나 현재 전 세계 수소의 약 95%는 천연가스와 같은 화석연료 기반의 고온·고압 공정을 통해 생산되고 있으며, 이로 인해 오히려 막대한 양의 온실가스를 동반 배출하고 있는 실정입니다. 이러한 배경 속에서, 화석연료를 사용하지 않고 태양광이나 물과 같은 자연 자원을 이용하여 수소를 생산할 수 있는 ‘그린 수소(Green Hydrogen)’ 기술에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 특히 재생 가능 에너지와 결합된 수소 생산 시스템은 탄소중립 목표 달성을 위한 핵심 전략으로 전 세계 정부와 산업계의 집중적인 관심을 받고 있습니다. 이처럼 플라스틱 오염 문제와 청정에너지 수소 확보라는 두 개의 거대한 과제가 만나는 지점에서, 플라스틱을 자원으로 활용하여 수소를 생산하는 기술은 단순한 기술 혁신을 넘어 환경과 에너지의 선순환을 구축할 수 있는 통합적 해결책으로 주목받고 있습니다. 물 위에 뜨는 촉매, 수소 생산의 새로운 해법이 되다연구진은 폐플라스틱을 태양광만으로 수소로 전환할 수 있는 친환경 고효율 광촉매 시스템을 새롭게 개발하였습니다. 본 시스템의 가장 큰 특징은, 기존 촉매의 구조적 한계를 극복하고 실제 환경에서도 안정적인 반응을 유도하기 위해 광촉매 입자들을 고분자 하이드로겔로 감싸 수면 위에 떠 있도록 설계하였다는 점입니다. 이러한 ‘부유형 구조’는 광촉매 반응에 있어서 빛의 흡수 효율을 극대화할 뿐 아니라, 생성된 기체가 표면에서 원활하게 방출될 수 있도록 해 줍니다. 기존 광촉매 시스템은 대부분 물속에 가라앉아 작동하기 때문에, 빛 투과가 제한되고, 반응물 전달 속도가 느리며, 생성된 기체가 다시 역반응을 유도하는 등 여러 가지 기술적 어려움을 가지고 있었습니다. 이에 비해 이번 연구에서 개발한 시스템은 공기와 물이 맞닿는 계면에서 직접 작동함으로써 이러한 문제점을 해소하였습니다. 특히 고분자 하이드로겔 네트워크는 촉매 입자를 균일하게 분산·고정시켜주는 동시에, 강알칼리 조건에서도 촉매의 탈락이나 손상을 방지하는 역할을 수행합니다. 이 구조는 장기간에 걸쳐 반응 안정성을 유지할 수 있도록 설계되었으며, 외부 충격이나 물리적 교란에도 견딜 수 있는 내구성을 보유하고 있습니다. 실험 결과, 본 시스템은 pH 14 이상의 강알칼리 환경에서도 2개월 이상 안정적인 수소 생산 능력을 유지하였으며, 해수, 수돗물, 빗물 등 다양한 수질 조건에서도 일관된 반응성을 보였습니다. 이는 향후 하수처리장, 해양 구조물, 생활 폐수 시스템 등 현실적인 응용 환경에서도 기술 적용이 가능함을 시사합니다.

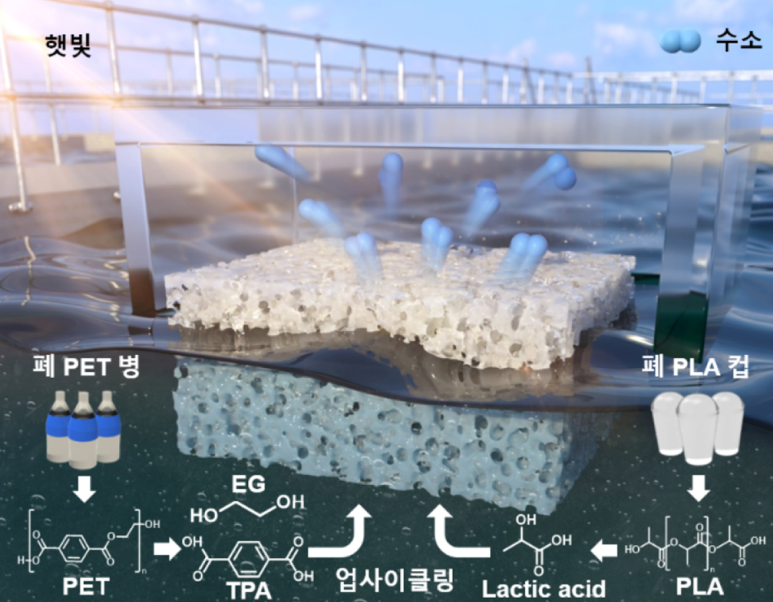

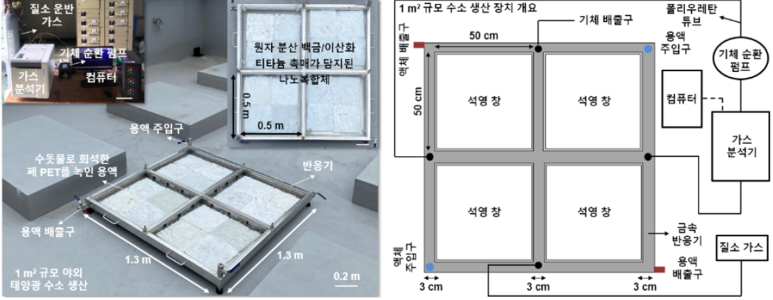

그림 1. 태양광 이용하여 폐플라스틱에서 수소 생산 연구팀은 촉매를 고분자 네트워크에 단단히 고정한 뒤 기체-액체 계면에 배치함으로써 안정성과 활성을 동시에 높였다. 스펀지처럼 가벼운 고분자 하이드로겔에 원자 분산 백금/이산화티타늄 촉매를 균일하게 부착한 나노복합체를 제작하고, 이를 폐 PET 병과 PLA 컵을 분해한 용액의 계면에 띄워 햇빛으로 수소를 생산했다. 고분자 네트워크가 촉매를 화학·물리적으로 견고히 결합시켜 알칼리성의 가혹한 조건에서도 두 달 넘게 높은 성능으로 안정적으로 작동했다. 옥외 실험으로 입증된 장기 내구성과 확장성연구팀은 본 시스템의 실효성을 검증하기 위해 1제곱미터 크기의 실외 반응 장치를 설계하고, 이를 통해 실제 태양광 조건에서 수소 생산 실험을 진행했습니다. 장치는 강판 재질의 반응기 내부에 부유형 촉매를 설치하고, 이를 통해 PET 폐기물 용액으로부터 생성되는 수소를 캐리어가스(기체를 운반하는 역할을 하는 기체)인 질소와 함께 장치로 보내 분석했습니다. 해당 시스템은 하루 최대 약 0.9리터의 수소를 안정적으로 생산할 수 있었으며, 실험 기간 동안 촉매의 성능 저하나 물리적 손상 없이 일관된 작동을 유지하였습니다. 연구팀은 이 과정에서 태양광 세기, 온도, 습도 등의 기상 정보를 실시간으로 수집하고, 이와 함께 수소 생산량을 기록하여 시스템의 계절·기후별 적응성도 함께 평가했습니다. 이와 같은 결과는, 이번 촉매 시스템이 단순한 실험실 조건에서만 성능을 발휘하는 것이 아니라, 실제 외부 환경에서도 충분한 내구성과 성능을 보장할 수 있음을 보여줍니다. 또한, 촉매 모듈이 소형·모듈화되어 있어 향후 10~100m² 규모의 확장형 반응기로 개발될 수 있으며, 주택용 전력 대체나 산업용 에너지 자립 시스템에 적용될 가능성도 제시됩니다.

그림 2. 1 m² 대면적 설비로 산업현장 적용가능성 확인 연구팀은 해당 기술을 1 m² 규모의 대면적 설비로 확장해 야외 실험을 진행했다. 원자 분산 백금/이산화티타늄 촉매가 담긴 나노복합체를 배열하고, 가스 분석 설비와 연결하여 햇빛만으로 플라스틱 용액에서 수소를 생산했다. 한 달 이상 안정적으로 수소를 생산해 산업 현장에서 요구되는 내구성과 확장성을 입증했다. 자원 순환과 탄소중립 사회를 위한 실마리이번 연구는 플라스틱 폐기물 문제와 청정 수소 확보라는 두 가지 환경·에너지 과제를 동시에 해결할 수 있는 새로운 기술적 가능성을 제시했습니다. 특히 PET, PLA 등 일상생활에서 많이 배출되는 플라스틱을 단순 처리하거나 소각하는 것이 아니라, 고부가가치 화학물질인 수소, 테레프탈산, 에틸렌글리콜 등으로 전환할 수 있다는 점에서 자원순환의 패러다임을 전환하는 계기가 될 수 있습니다. 연구팀은 이 기술이 향후 도시형 자원순환 시스템, 분산형 에너지 생산 시스템, 그리고 플라스틱 처리 기반의 신재생 연료 생산 등 다양한 분야에 적용될 수 있으리라 기대하고 있습니다. 특히 태양광만을 에너지원으로 활용하며, 추가적인 온실가스를 배출하지 않는다는 점에서 탄소중립 실현에 매우 효과적인 수단으로 주목받고 있습니다.

본 콘텐츠는 IBS 공식 블로그에 게재되며, https://blog.naver.com/ibs_official 에서 확인하실 수 있습니다. |

| 다음 | |

|---|---|

| 이전 |

- 콘텐츠담당자

- 홍보팀 : 고성연 042-878-9191

- 최종수정일 2023-11-28 14:20